便秘について

日本消化器病学会の研究会の『慢性便秘症診療ガイドライン』によると、便秘とは「通常は体外に出さないといけない便を、スムーズかつ必要量を排出することが難しい状態」とされています。毎日排便していても十分な量を出せずに残便感があったり、2日に1回の排便でも問題なく日常生活を送れることもあります。便秘の症状はありふれたものですので軽く考え、市販薬で治そうとして重症化してしまうことも少なくありません。なお、長引く便秘を治療せずにいると、大腸疾患や痔が起こりやすくなるほか、脳卒中や虚血性心疾患も起こりやすくなり、命に関わる恐れもあります。また、別の病気によって便秘になっている恐れもあります。便秘は専門医による治療によって改善が見込めます。長引く便秘でお困りの方は、一度当院までご相談ください。

便秘の症状について

- 排便の回数が不足している

- 強くいきまないと排便できない

- 排便しても残便感がある

- 便の色、硬さ、形が以前とは異なる

- 下剤を服用しないと排便できない

- 小さくてコロコロした便しか出ない

- 下痢・便秘が頻発する

- 血便や痔の経験がある

- 下腹部に不快感や膨満感がある

- むくみ、冷えがある

- 肌荒れすることが多い

- 腹痛が起こっている

上記のような症状があれば、大腸がん、腸閉塞、痔などの疾患が潜んでいる恐れがあります。長引く便秘にお悩みの方は、当院までご相談ください。

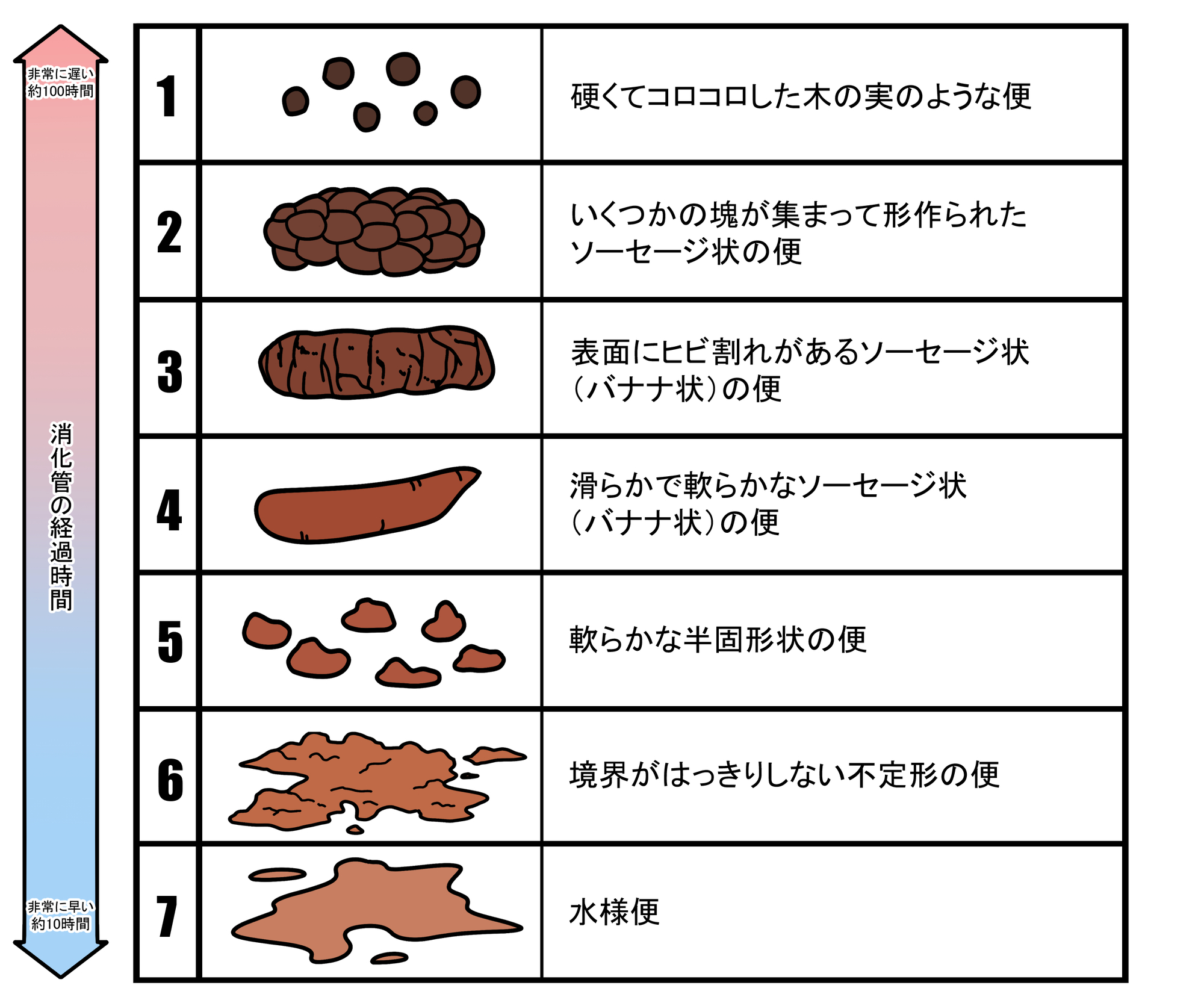

便形状スケール

下世界各国で使用されている便の状態の基準として、「ブリストル便形状スケール」というものがあります。1や2は便が硬く便秘が起こりやすいため、3~5の硬さになるように改善に向けて取り組みましょう。

よくある便秘の原因

便秘は、腸の機能の異常で生じる機能性便秘、腸疾患によって生じる器質性便秘に大別されます。機能性便秘の方が起こりやすいですが、器質性便秘の場合は速やかに治療を受けなければならない場合もあります。便秘が長引いている方は、一度当院までご相談ください。

機能性便秘は、便を作り出す機能や排便のメカニズムに異常が生じることで起こります。機能性便秘は、大腸の過度な緊張によって生じる痙攣性便秘、大腸の機能低下によって生じる弛緩性便秘、直腸に便が蓄積することで生じる直腸性便秘に大別され、それぞれ治療法に違いがあります。

器質性便秘は、大腸の炎症、癒着、閉塞、狭窄、大腸ポリープ、大腸がんなど様々な腸疾患によって生じるため、原因疾患に対する適切な治療を速やかに行うことが重要です。

便秘の診断・検査

触診や問診などを実施してから、病気が潜んでいないかをチェックするために、レントゲン検査、血液検査、大腸カメラ検査などを必要に応じて実施します。器質的異常が見つからない場合、便秘の治療方針について患者様と一緒に決めていきます。器質的異常が見つかった場合、原因疾患の治療を実施します。外科手術や入院が必要と判断した場合は、提携先の高度医療機関にお繋ぎし、速やかに治療を受けられるようにします。

便秘の治療

機能性便秘の診断となった場合、生活習慣による影響が考えられるため、食習慣や食生活、生活習慣について確認します。市販薬、サプリなどを長期的に服用している場合、それによって逆に腸の機能が低下することも珍しくありません。当院では、新たな作用機序があるお薬や漢方を処方することもできます。薬物療法では、患者様の体質や病状、生活習慣に応じたお薬を使用し、再診で改めて状態を確認して処方内容を見直すことで、適切な処方を実現します。

生活習慣の見直し

便秘を改善するためには、食生活以外の生活習慣を見直すことも有効です。

- 便意を感じたらすぐにトイレに行くことを意識する

- 朝は少し早めに起きて朝食を食べ、トイレに行くことを習慣化する

- 十分な水分補給を心がける

- 腹部が冷えないように注意する

- 毎日湯船に浸かって身体の芯まで温める

- 休息や睡眠を十分に取る

- 早歩きの散歩程度の軽めの運動に週3回以上取り組む

- 趣味などで適宜ストレス発散できるようにする

食事で気を付けること

- 1日3食の食事を規則正しい時間に食べる

- 適量の脂肪を摂る

- 食物繊維を意識して摂取する

- 腸内細菌叢を正常に近づけるため、漬物やヨーグルトなどで乳酸菌を摂取する

ダイエットによって食事量が減り、脂肪の摂取量が大幅に減少すると、便秘になりやすくなります。