逆流性食道炎について

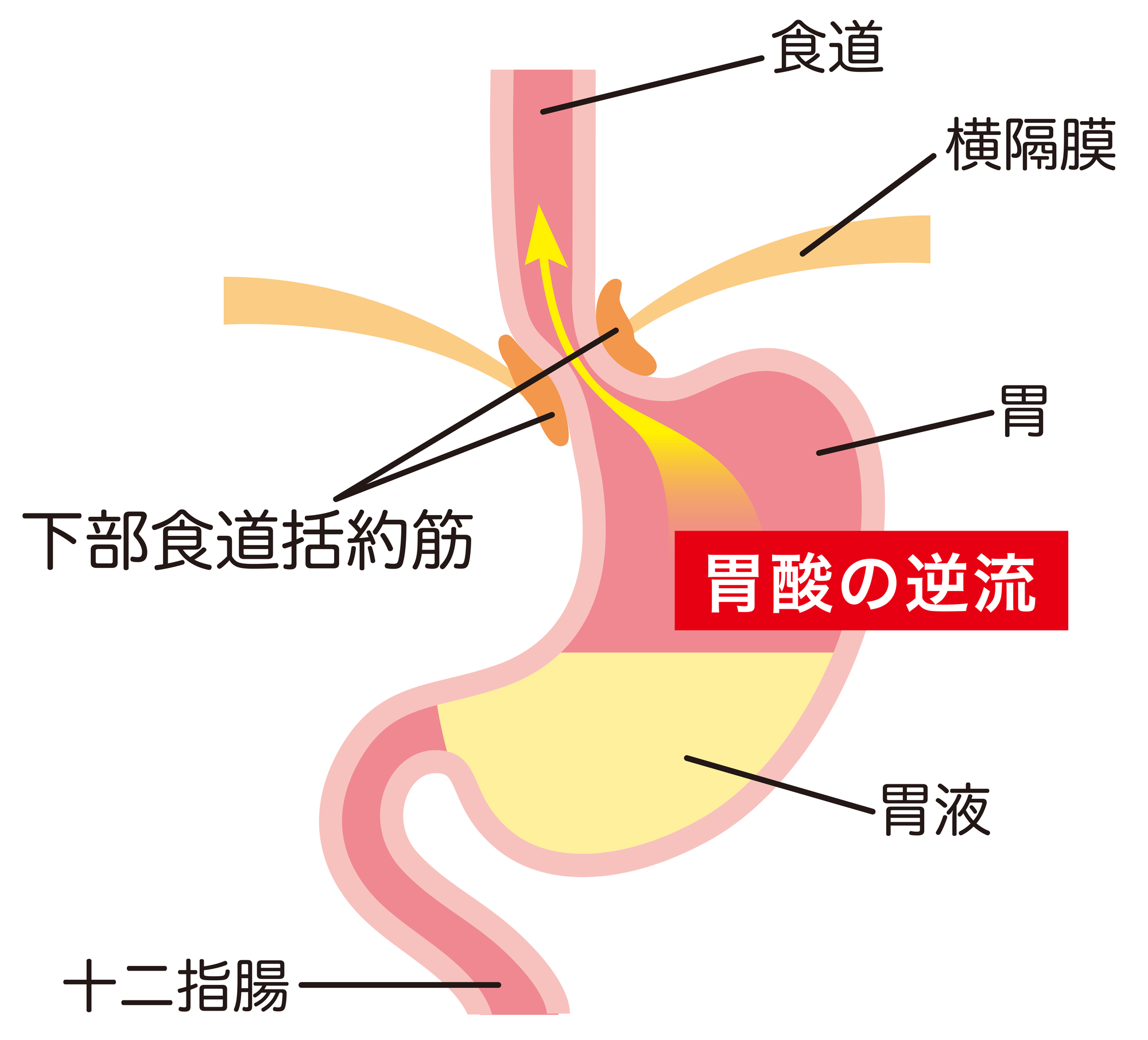

胃は、食べ物の消化と口から侵入した細菌・ウイルスを死滅させるために、強酸性の胃酸を出しています。胃粘膜は粘液で保護されているため、胃酸によって損傷しません。しかし、食道粘膜は粘液による保護機能を持たないため、食道に胃酸が逆流すると食道粘膜が損傷します。逆流が頻発する、あるいは逆流したものが胃に戻らない場合、食道粘膜で炎症が発生して逆流性食道炎が起こります。

みぞおちの痛み、胸焼け、呑酸(げっぷと一緒に苦味や酸味が込み上がってくる)などが代表的な症状です。その他、咳が長引くなど、食道の病気としてはイメージしづらい症状が現れる場合もあります。

食道の炎症を治療せずに長期化すると、食道がんを発症しやすくなるため、なるべく早めに専門医に相談してください。

原因

生活習慣と加齢が大きな原因となります。生活習慣では、肥満、食生活、猫背、衣類による圧迫などで腹圧が上がることが発症要因となります。

胃と食道の間には胃酸が逆流しないようにする括約筋が存在しますが、加齢などでこの筋肉が弛緩すると、逆流しやすくなります。また、消化管では蠕動運動によって食べ物を次の場所に運びますが、蠕動運動が低下して逆流したものが食道に長時間留まると、胃酸によって食道粘膜がダメージを受け続け、逆流性食道炎を発症しやすくなります。蠕動運動も加齢が原因で低下するため、高齢者は逆流性食道炎を発症しやすいとされています。

食生活では、動物性脂肪など胃酸分泌を増やすものや、消化しづらいものを過剰摂取すると、逆流性食道炎が起こりやすくなります。昨今、国内で逆流性食道炎の発症者数は増加傾向にありますが、これには食生活の欧米化と高齢化が背景にあると言われています。

また、胸部と腹部は横隔膜によって隔てられています。食道は胸部から腹部に位置する胃に食べ物を送るため、横隔膜にある食道裂孔を経由します。この食道裂孔から胃の上部が飛び出す食道裂孔ヘルニアによって、逆流が生じやすくなります。

さらに、腹圧が高くなると、逆流が起こりやすくなります。肥満、日頃から重いものを持ち上げる動作が多い、衣類による圧迫、猫背など前屈みの姿勢など、腹圧が高くなる生活習慣が発症原因となることも少なくありません。

症状

- みぞおちの痛み

- 胸焼け

- 胸痛

- げっぷ

- 呑酸(苦味や酸味が込み上がってくる)

- 咳

- 嚥下障害(飲み込みづらさなど)

など

検査・診断

胸痛や胸焼けは、逆流性食道炎のほか、食道がん胃がんなどの重大な消化器疾患や心筋梗塞や狭心症などの早急な治療が必要な疾患の症状でもあります。症状のみでは正しい診断ができないため、検査が必要です。消化器疾患を考える場合は、胃カメラ検査によって食道や胃粘膜の状態を隈なく観察する必要があります。食道や胃粘膜の状態をリアルタイムで確認することで、潰瘍やびらんの有無など炎症の状態を確認できるため、最適な治療を行えます。また、検査中に疑わしい病変組織があれば生検を行い確定診断に繋げることも可能です。

適切な治療を行うためには正確な診断が必要です。当院では、胃カメラ検査の経験が豊富な医師が細心の注意を払って検査を進めることで、患者様になるべく苦痛を与えないような検査を行っております。

治療

粘膜の状態に応じた薬物療法を行うことで、症状は早期に解消します。逆流性食道炎は再発リスクが高く、食道で慢性的な炎症が起こると食道がんを発症しやすくなるため、炎症が完治するまで治療を継続し、生活習慣の見直しなども合わせて再発予防に努めましょう。

生活習慣の見直し

食生活

香辛料などの刺激物や高脂質な食べ物、酸っぱいもの、甘いもの、カフェイン、アルコールの摂取を避けてください。また、1日3食の栄養バランスが整った食事を規則正しい時間に食べましょう。さらに、肥満気味の方はカロリー制限をしてダイエットしましょう。 食後2時間以上経つまでは就寝しないでください。

禁煙

喫煙によって逆流が起こりやすくなるほか、食道がんを発症しやすくなるため、禁煙が大切です。

腹圧

腹部を圧迫する衣類や下着、ベルトの締め付け等は控えてください。 また、前屈みの姿勢や猫背も避けましょう。 その他、重いものを持ち上げる動作もなるべくしないようにしてください。

就寝時の咳

上半身を高くして寝ると逆流性食道炎による咳の症状が軽減しますので、背中の下にクッションなどを挟んで寝ることをお勧めします。

薬物療法

プロトンポンプ阻害剤という胃酸分泌抑制剤の使用が症状解消に効果的です。また、消化管運動賦括剤を使って胃や食道の蠕動運動の向上を図る場合もあります。市販薬でも症状が軽快することがほとんどですが、逆流性食道炎以外でも同様の症状が現れることがあるほか、完治せずに何度も再発すると食道がんを発症しやすくなります。適切な診断と治療のため、早めに消化器内科に相談することが大切です。